Junji Nakamura Lab.

窒素ドープカーボン触媒の機能解明とエネルギー材料への応用

研究代表者:中村 潤児(なかむら じゅんじ) 研究者番号:40227905

課題番号:23H05459 研究期間:2023年度~2027年度

キーワード:窒素ドープカーボン、触媒、燃料電池、カーボンニュートラル、CO2

なぜこの研究を行おうと思ったのか(研究の背景・目的)

● 研究の全体像(図1)

窒素をドープしたカーボン材料は新しいエネルギー材料として期待されている。特に、電極触媒はカーボンニュートラル社会でのキーマテリアルであり、燃料電池や温室効果ガスであ��るCO2の変換において大きな役割を果たす。本研究では、ドープ窒素の機能を解明し、触媒の性能を向上させる研究を行う。

図1 研究の全体像

●研究の背景と研究目的

地球温暖化の危機に瀕してカーボンニュートラルは喫緊の課題であり、水素をエネルギー媒体とする水素社会の構築が期待されている。水素社会では燃料電池が発電機として使われるが、本格普及のためには、触媒に使用される高価な白金を安価な材料に置き換える必要があり、窒素ドープカーボン触媒に注目が集まっている。しかし、その触媒活性は実用段階まで到達していない。研究代表者のグループはピリジン型窒素というドープ窒素が触媒高活性化の鍵となることを提唱し世界をリードする研究を展開している。本研究の目的は、反応メカニズムの知見を基にして活性を飛躍的に向上させ、汎用燃料電池に供し得るカーボン触媒を設計することである。特に、π*電子(ラジカル電子)とO2吸着が活性を決定する最も重要な因子と着想しており、ここを基軸に研究を展開する。

●本研究の特色・独創性

ドープされた窒素のなかでピリジン型窒素(pyri-N)という窒素が触媒活性点を形成することを我々は見出した(SCIENCE 2016)。次に、このピリジン型窒素の役割を詳細に調べた結果、次式に示される電気化学的素過程(ピリジニウムpyri-NH+の還元)と熱反応(酸素吸着)が連動する反応を発見した(Angew. Chem.2021)。

この反応が燃料電池電極触媒開発の鍵となる。すなわち、カソード反応の最初の過程である酸素吸着を制御する反応である。我々は、連動反応の平衡を右にシフトさせるために、pyri-NH+の水和を抑えた疎水性籠構造を有するグラフェン触媒を作製した(図2)。その結果、世界トップクラスの活性を得た(Angew. Chem.2022)。本研究では、さらなる高活性化を目指し、メカニズム(特にスピン電子の寄与)を詳細に解明するとともに、構造を高度に制御したカーボン触媒を作製する。

図2 籠状構造を有する窒素ドープグラフェン触媒。NaCl微結晶を鋳型としてグラフェンの立体構造を構築した。

この研究によって何をどこまで明らかにしようとしているのか

●窒素機能の解明1:広帯域CARS顕微鏡で反応中間体を検出する。

コヒーレント・アンチストークスラマン散乱分光(CARS)という新しい観測手法で反応が起きている触媒の現場を観測する。すなわち、反応の中間体を観測し、反応メカニズムを解明する。

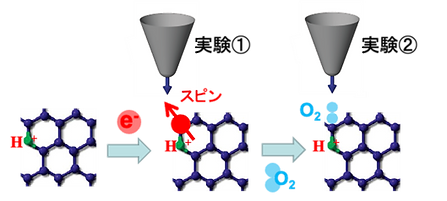

●窒素機能の解明2:スピン偏極STMによる窒素ドープカーボンのスピン検出。

窒素ドープカーボンの窒素原子周辺には反応性の高いスピン電子が生成しているはずだという仮説を立てた。原子や電子を観測することのできる走査トンネル顕微鏡(STM)を用いて、この仮説を証明する。

●触媒開発1:分子、プロトン、電子の移動を自在に制御するカーボン微粒子の設計

フラーレンやグラフェンというカーボン材料を出発物質として中空構造のカーボン触媒微粒子を調製し高活性な触媒を開発する。ポイントは内部と外部の親水性(水が濡れる)、疎水性(水をはじく)を制御するところである。

●触媒開発2:非白金燃料電池触媒およびCO2転換触媒の設計

基礎研究の情報に基づき実際の触媒を開発する。ターゲットは燃料電池用の触媒(カソード用)とCO2を有用な化合物へ電気化学的に変換する触媒である。太陽電池などで得られた電気(再生可能エネルギ)を用いてCO2から有用化合物を合成することができる。

図3 CARS顕微鏡装置

図4 窒素原子近傍のスピン電子を検出する

図5 C60を出発物質として中空構造のカーボン触媒流を調製する

図6 中空構造内に触媒の活性点や機能粒子を導入する。右図は、プロトン供給用高分子をコーティングしたシリカ微粒子を中空構造に導入した触媒。